Hey hey ! Me revoilà ! Monsieur Hammond, les affaires reprennent ! Je suis de retour du Futur, Doc !! Heeere’s Johnny !!! Enfin…

De retour après… un très long congé sabbatique ! Les raisons pour lesquelles, chers lecteurs, je n’ai pas donné signe de vie sur mon blog sont trop longues à détailler ici. J’ai connu une grosse panne d’énergie, d’envie et d’inspiration. Je ne m’amusais plus à écrire, et je « plantais » à répétition devant l’écriture de ce long texte thématique. Trop de Kryptonite, sans doute… Il a fallu du temps pour recharger les batteries.

Autant vous prévenir : ce texte risque d’être l’un des derniers à paraître sur ce blog. Celui-ci arrive bientôt à sa taille limite de stockage mémoire, et, fatalement, je ne pourrai plus l’alimenter en nouveaux textes sans toucher aux anciens (il m’a déjà fallu supprimer les moins intéressants). Je continuerai le blog aussi longtemps que possible, avant de basculer sur un second. Pour changer un peu de la routine, il y aura moins de critiques de films sortis – formule un peu trop prévisible, et mieux vaut changer d’approche. Je pense m’orienter plutôt sur des dossiers thématiques et sur des rétrospectives de vieux classiques, comme je l’avais fait en 2015 avec la série de textes « Retour vers le Futur dans le Passé ». Donc, en quantité : moins de textes, mais plus de qualité sur le fond – enfin, j’espère !

Le texte ci-dessous a été long a écrire (trop, sans doute), douloureux à « accoucher », et demeure un « work in progress ». Pas d’images ni d’extraits pour le moment, j’espère pouvoir « l’habiller » un peu plus tard. Il a attendu suffisamment longtemps cependant, et donc, le voici dans sa forme brute. Il ne me reste plus qu’à vous remercier et vous souhaiter une bonne lecture, et à reprendre le chemin du clavier… A bientôt !

L. F.

We Don’t Need Another Hero…

Ils sont partout !!! Les médias et la littérature les acceptent désormais, on leur consacre des essais philosophiques et de grandes expositions, tandis que l’on redécouvre que leurs géniteurs sont ou ont été des artistes fondamentaux de leurs temps. Grâce aux super-héros, notre époque se trouve une mythologie prolongeant des archétypes aussi anciens que l’Histoire de l’Humanité, dissimulés sous des affrontements de surhommes (et de surfemmes) en cape et masque en spandex. Un ancien comme moi, biberonné au Superman de Richard Donner, devrait se réjouir. Et pourtant… Force est d’avouer qu’il se crée entre le spectateur cinéphile et les Batman, Superman, Spider-Man, X-Men et compagnie une espèce de relation amour-haine déconcertante. Comme un certain malaise devant l’étendue d’un genre jadis méprisé qui a pris le pouvoir dans la culture populaire et qui réussit autant à enthousiasmer qu’à exaspérer, selon le jour et le film… Certains spectateurs les aiment, ces films, parce qu’ils sont colorés, amusants, spectaculaires et repoussent en permanence les limites de l’impossible. D’autres n’en peuvent plus, parce qu’ils semblent précisément être omniprésents, stéréotypés, répétitifs à l’excès… et qu’ils servent les impératifs commerciaux de studios / corporations plus préoccupés par les bénéfices immédiats que par la qualité artistique.

Les sorties régulières des mastodontes de Marvel et D.C. Comics (Thor Ragnarok et Justice League sont déjà passés quand j’écris ces lignes, Black Panther débarque tout juste, et les prochains sur la liste se nomment Aquaman, Deadpool 2, X-Men Dark Phoenix et Infinity War) nécessitent bien une vue d’ensemble de ces adaptations de super-héros au fil des ans.

Un petit avertissement au préalable : si ce type de films ne vous emballe pas, rien ne vous oblige à rester à lire ce texte, vous avez sans doute mieux à faire ailleurs. Et, rappel aux fans de tout bord : l’opinion exprimée sur les films en question est uniquement celle de l’auteur !

Impossible d’aborder le genre sans évoquer sa « Préhistoire »… Où, et quand, est apparue la première histoire de super-héros ? Pourquoi cet attrait pour des êtres capables d’exploits impossibles au commun des mortels ? Posez ces questions à un connaisseur des comics, il vous répondra sans doute la même chose : Batman, Spider-Man et leurs confrères ne font que suivre une tradition mythologique aussi ancienne que l’Humanité. Il faudrait peut-être remonter à des sources diverses, comme la mythologie sumérienne (Gilgamesh), évoquer bien sûr les mythes grecs (Hercule, Achille, ou les Argonautes – premier groupe de super-héros avant l’heure ?), et certains récits bibliques (Samson). Qui sait si les enfants du Moyen-Âge se passionnaient pour les exploits du Roi Arthur, de Merlin, Lancelot et des Chevaliers de la Table Ronde, avec l’enthousiasme d’un geek moderne ? Plus près de nous, à l’entrée dans l’ère industrielle, on trouverait les personnages de la littérature victorienne pour plus proches modèles de ces mêmes héros et vilains : Sherlock Holmes, Tarzan, Dracula, le Docteur Jekyll, le Capitaine Nemo ou l’Homme Invisible (relire La Ligue des Gentlemen Extraordinaires d’Alan Moore et Kevin O’Neill). Donc, au 20ème Siècle, les surhommes masqués n’ont fait que prolonger une tradition écrite et orale ancrée dans l’Histoire. Superman et Batman, apparus en comics à la fin des années 1930, à la fin des années de la Grande Dépression et du New Deal, ne seraient pas apparus sans ces prédécesseurs. Superman, justement… Faites la liste de ses particularités : un exilé arrivé sur Terre dans un berceau, détenteur de pouvoirs divins, recueilli par des parents modestes, affublé d’une force extraordinaire, mais aussi d’une faiblesse particulière. Tout cela fait du personnage un nouvel avatar, modernisé, de Moïse, Samson, Jésus, ou le bouillant Achille. N’oublions pas non plus le rôle joué par la littérature pulp et les feuilletons radiophoniques très populaires à l’époque, dans lesquels apparurent The Shadow, Doc Savage, le Frelon Vert, Flash Gordon, le Fantôme du Bengale, Prince Vaillant, Mandrake le Magicien, John Carter de Mars ou Conan le Barbare, tous nés dans cette même période.

(EXTRAIT SUPERMAN 1978)

C’est un oiseau, c’est un avion…

Pour le cinéma super-héroïque, en revanche, ce sera les vaches maigres pendant très longtemps. En dehors du sublime dessin animé Superman réalisé par les frères Dave et Max Fleischer, un modèle de dynamisme inégalé, très peu de choses…. Quelques serials poussifs et fauchés consacrés à Batman ou Captain America dans les années 1940 font bien sourire les curieux maintenant ; ils montrent à quel point les professionnels du cinéma ne s’intéressaient pas du tout à ces personnages, relégués à d’obscurs faiseurs. La télévision, via deux séries à succès, changera à peine la donne. Le Superman des années 1950 avec George Reeves n’intéresse plus grand monde aujourd’hui, mis à part pour la légende noire née autour de la fin de carrière de l’acteur principal. S’était-il suicidé ou a-t-il été assassiné parce qu’il couchait avec la femme du redoutable « fixer » de la MGM, Edward J. Mannix ? Voir le film Hollywoodland, où Reeves est incarné par Ben Affleck, futur Batman ! Batman, justement, sera sous les feux de la rampe durant les années 1960, via une série télévisée d’une kitscherie totale et assumée, très éloignée de la noirceur du comics et des films ultérieurs. Le débonnaire Adam West et son complice Burt Ward y affrontaient des vilains surjoués par des acteurs en roue libre, et le moindre coup de poing était illustré par des bulles cultissimes (« Boom ! », « Ouch !! », « Whizz !! »)… Totalement parodique (le mot exact est « camp« ), cette série a même donné lieu à un long-métrage complètement barré, avant de s’éteindre au bout de deux saisons. Disons-le, toute cette préhistoire du genre laissait clairement entendre que, pour les producteurs de cinéma, les super-héros étaient, au mieux, un objet de farce, un sous-genre impossible à traiter au sérieux.

Et puis, vint le film fondateur du genre. L’Alpha de la « Bible » super-héroïque, son ground zero dans lequel les racines du genre prendront définitivement naissance : le Superman de Richard Donner. Professionnel sérieux rôdé à la télévision et au cinéma Richard Donner nourrissait depuis l’enfance une passion pour la bande dessinée consacrée au Man of Steel de Joe Shuster et Jerry Siegel. Il se lança dans l’aventure avec l’intention absolue de retrouver dans le film le sentiment de magie associé à ses lectures d’enfance. Pas question, dans ce cas, de le parodier ou de livrer un film fauché. Son Superman, Richard Donner le voulait sincère et spectaculaire, porté de surcroit par des comédiens renommés et développé par les meilleurs aux différents postes créatifs. Un tournage épuisant, coûteux, compliqué par des trucages complexes, la multiplication de séquences tournées par les secondes équipes réparties aux USA, et l’ingérence de producteurs mégalos (les Salkind père et fils), mais le résultat en vaudra la peine. Si, généralement, on cite Star Wars comme le film qui a marqué les gosses de l’époque, le Superman de Richard Donner, sorti en 1978 un an après le film de Lucas, a aussi marqué les esprits. Pour ma part, le souvenir du film de Donner reste pour moi plus essentiel, plus personnel, d’une certaine façon. Voir le film à sept ou huit ans, forcément au bon âge pour découvrir l’histoire de Kal-El, restera une expérience inoubliable. Vive la suspension d’incrédulité ! Aucun doute, alors, que je voyais bien un homme voler et accomplir l’impossible. Par l’entremise d’un fabuleux générique vrombissant sublimé par la musique de John Williams, j’ai été happé, dès les premiers instants, par cet univers où tout semblait possible et plausible. Richard Donner avait bien saisi l’esprit de ce que son film de super-héros devait être : crédible, premier degré, humoristique, dramatique, mêlant la tension aux grandes émotions qui font les grands films épiques. Un peu comme si l’esprit des meilleurs Disney se croisait aux grands spectacles à la David Lean (les séquences à Smallville), et des scènes de films catastrophes (la destruction de la planète Krypton) se mêler à la comédie old school à la Howard Hawks (la relation entre Clark Kent et Lois Lane). Donner revendiqua l’approche et le mot qui résume ce que devrait être tout bon film de super-héros : verysimilitude, autrement dit la vraisemblance. L’arrivée dans notre monde d’un surhomme capable d’exploits extraordinaires devait être paradoxalement traitée avec un certain sérieux… Le film toucha une corde sensible en rappelant au public que le surhomme souriant (Christopher Reeve, pour toujours LE Superman) était aussi un grand solitaire, un orphelin. A titre personnel, j’ai réalisé il n’y a pas si longtemps que j’avais vu le film peu de temps après avoir perdu mon grand-père, emporté par la maladie. J’ai toujours un petit pincement au cœur quand je revois les scènes de la jeunesse de Superman à Smallville, quand son père adoptif meurt d’une crise cardiaque. La détresse du jeune homme me rappelait forcément quelque chose, de même que sa solitude parmi les gamins de son âge. Mais, heureusement, le film m’incitait finalement à l’optimisme, à ne pas me sentir écrasé par la tristesse. Une approche souriante du genre qui, avouons-le, manque cruellement aux récentes incarnations de Superman… Dommage que Zack Snyder ait oublié le côté « feelgood movie » du classique de Donner. Apparemment, on croit que l’époque ne s’y prête pas. Dommage.

Bien sûr, le succès de Superman aura généré les inévitables suites, ainsi que divers films ou séries traduisant la méconnaissance, ou le mépris des codes du genre par des décideurs peu exigeants. Superman II est un curieux cas : pour cause de tournage interminable, Donner dut couper son film en deux, le Superman de 1978 étant en fait la première moitié d’un récit beaucoup plus long. Richard Donner créa ainsi, sans le vouloir, le principe du tournage « back-to-back » de plusieurs films, utilisé notamment depuis par les films du Seigneur des Anneaux. Pratique – et plus économique ! – pour segmenter une histoire trop longue pour un seul film. Mais, excédé par ses conflits avec les producteurs, Donner quitta le tournage alors que Superman II était inachevé. Les Salkind père et fils perdirent aussi Gene Hackman, fidèle au cinéaste, et Marlon Brando qui s’opposa à ce que ses scènes déjà tournées soient utilisées. En catastrophe, le film fut achevé par Richard Lester, peu inspiré par le personnage et qui se contenta de passer les plats, insérant des gags malencontreux dans les séquences de destruction épiques, remplaçant les comédiens absents par d’autres ou par des doublures… Plus des ajouts bizarroïdes, comme cet autocollant géant que « Supes » balance au visage d’un de ses ennemis ou son nouveau super-pouvoir, le baiser qui rend Lois Lane amnésique… Résultat : un film hybride, plaisant et réussi néanmoins, le charme opérant encore, grâce à la sincérité de Christopher Reeve et aux séquences déjà mises en boîte par Donner. Celui-ci eut sa revanche en 2004, quand il présenta sa version (le « Richard Donner’s Cut« ) réintégrant les scènes avec Brando, et purgeant l’essentiel des gags de la version Lester. Le film doit aussi beaucoup à un trio de super-vilains kryptoniens mémorables, menés par l’impérial Terence Stamp en Général Zod. Sympathique, cette suite chaotique l’est en tout cas certainement beaucoup plus que les épouvantables Superman III et IV, le premier transformé en comédie sinistre par les Salkind et Lester, le second étant une tentative désespérée de relancer le personnage racheté par la firme Cannon, reine de la série B… Pauvre Christopher Reeve, qui méritait mieux fit pourtant de son mieux pour garder la crédibilité d’un personnage auquel il restera attaché pour toujours, puisqu’on le revit dans la série Smallville. Passons aussi rapidement sur les autres productions des Salkind liées à l’univers du super-héros : le seul intérêt de Supergirl (1984) est d’être le premier film du genre centré sur une super-héroïne, mais cela se limite à ce seul argument.

Naissance d’un geek

Le succès des premiers Superman sera le germe d’une prise au sérieux de ce qu’on n’appelait pas encore le phénomène des super-héros. Les films de Richard Donner ont pris le temps de s’implanter dans l’ADN des jeunes spectateurs, dans cette décennie 1980 qui a vu, petit à petit, émerger une culture d’un nouveau type. Cependant, pour voir une bonne adaptation de comics à l’écran à cette époque, il fallait s’armer de patience… Difficile pour les plus jeunes spectateurs actuels de croire qu’il fallait alors attendre presque dix ans, entre un Superman II (1980) et le premier Batman de Tim Burton, daté de 1989. Ce ne sont pas les séries télévisées ou les téléfilms Marvel (le Spider-man japonais…) qui allaient relever le niveau. On peut toujours se remémorer les plus savoureux Wonder Woman et L’Incroyable Hulk des années 70, faute de mieux. En attendant, pour les mioches de ma décennie, l’apprentissage des super-héros est passé par la découverte des comics US. C’était l’époque où, à 14-15 ans, je dépensais mon argent de poche en achetant le fameux Strange et les autres parutions des éditions Lug, distributeurs français des b.d. Marvel. A moi mes X-Men, Spider-Man, Thor ou 4 Fantastiques ! A vrai dire, le ver était dans le fruit depuis longtemps. Vers l’âge de cinq ans, je trouvais chez mes grands-parents un livre publié chaque année par le Reader’s Digest, L’Album des Jeunes. Dans l’un d’eux, un article d’une vingtaine de pages consacré à l’histoire de la bande dessinée, que j’ai souvent parcouru, lu et relu. Notamment pour une double page abordant les super-héros et leurs auteurs. Premier choc : quelques vignettes montrant les plus beaux fleurons du genre, magnifiquement dessinés par les meilleurs, des génies du coup de crayon du nom de Jack Kirby, Steve Ditko, John Buscema, Neal Adams, Gene Colan…

Une décennie plus tard, votre serviteur apprendra aussi, petit à petit, que les histoires super-héroïques ne sont pas que de simples prétextes à des bastons contre des vilains ricanants. Il y a aussi, souvent, des auteurs qui n’hésitaient pas à glisser des idées et des messages derrière les conventions attendues du genre. La lecture de Strange et consorts m’a ainsi permis de découvrir des conflits, des drames, des questions éthiques sous une bonne dose de mythologies réinventées. De quoi satisfaire une bonne soif d’évasion, de rêve, et aussi de découvrir l’importance du message, de l’intention affichée par des auteurs mésestimés. Souvenirs d’une aventure de Spider-man, où Peter Parker, enlevé et drogué de force dans un asile psychiatrique, devient amnésique et ne peut plus se servir de ses pouvoirs. C’était Vol au-dessus d’un nid de coucou chez le plus emblématique super-héros de Marvel… L’apprentissage de la différence érigée en valeur positive chez les X-Men et les Nouveaux Mutants – notamment une histoire touchante où un lycéen, cachant sa condition de mutant, se suicidait après une mauvaise blague de ses camarades. Chez les X-Men, aussi, la révélation des origines de leur ennemi de toujours, Magnéto, rescapé des camps de la mort nazis, montrait que les « méchants » désignés avaient aussi un passé. Et certains personnages vous parlaient plus que d’autres : Wolverine (Serval, comme on l’appelait alors en VF !) et son laconisme à la Clint Eastwood, la franchise adolescente de Kitty Pryde, les dilemmes moraux des chefs comme Cyclope ou Tornade… et la galère émotionnelle de ma X-Woman préférée, Rogue / Malicia, qui ne peut toucher qui que ce soit sans absorber sa psyché et sa force vitale. Je me souviens aussi des 4 Fantastiques période John Byrne, avec des scénarii de pure science-fiction truffés de rebondissements dignes des meilleurs épisodes de La Quatrième Dimension ; mais aussi un épisode triste où la Torche Humaine faisait face à la mort d’un jeune fan ayant poussé trop loin l’identification à son héros… Tout aussi perturbant, un épisode d’Iron Man dû à Barry Windsor-Smith, où le héros sombrait dans un cauchemar alcoolique, hanté par les morts victimes de ses trafics d’armes. Pour ce qui est des affrontements épiques, c’est surtout un numéro de Thor écrit et dessiné par Walt Simonson qui me revient en tête : le combat entre Thor et le Serpent de Midgard, en 24 cases gigantesques, pleine page, qui vous happaient instantanément, restera un choc visuel inégalé. Côté humour, je me souviens des premiers Miss Hulk écrits et dessinés par Byrne, osant casser le 4ème Mur (les personnages s’adressant au lecteur, ou étant conscients d’être dans une b.d.), quelques années avant Deadpool. J’ajouterais aussi une touche légèrement grivoise en me rappelant que ces lectures tombaient bien, en pleine éruption hormonale adolescente, pour apprécier le physique, euh… avantageux… des super-héroïnes si joliment croquées par les artistes !

(BATMAN 1989)

Une chauve-souris au plafond

Autant dire qu’avec de telles lectures, j’étais fin prêt en 1989 pour Batman. Peu importe si je n’avais jamais lu aucun comics du Dark Knight, l’annonce d’un vrai film de super-héros, avec des acteurs renommés, tombait à pic. Enfin, une adaptation sérieuse et de qualité sur grand écran ! Pourquoi se priver ? Le studio Warner Bros., détenteur des droits d’adaptation de tous les personnages estampillés D.C. Comics, avait bien compris le truc - pour un temps, du moins. En ces temps où Internet n’existait pas, et où la sortie des blockbusters américains estivaux était systématiquement décalée à l’automne en France, l’été 1989 avait semblé bien long. Quelques photos distribuées dans la presse spécialisée, juste de quoi vous donner à saliver sur Jack Nicholson transformé en Joker, le bat-costume crédible qui faisait du fluet Michael Keaton un justicier intimidant, et cette fabuleuse Batmobile conçue par le designer Anton Furst. Aux commandes du film, un jeune prodige nommé Tim Burton, à l’aube d’une belle carrière. Le studio Warner avait mis les très grands moyens pour persuader le public d’aller voir le film, quitte à en faire trop en France. Diffusion en boucle de la Batdance composée par Prince sur les chaînes de télévision, et invasion subite du bat-logo à toutes les sauces, sur tous les supports possibles et imaginables. Stratégie payante aux USA, où le film fut le carton de l’année, un peu moins en France, où Bats était encore loin d’avoir la popularité qui est la sienne. Le film de Burton valait cependant le détour : le visuel sublime de la Gotham reconstituée, un Michael Keaton convaincant en Batman assez « autiste », une noirceur assumée, et bien sûr le show permanent de Jack Nicholson. Difficile d’oublier chaque apparition du Joker, calcinant un mafioso récalcitrant, menant une attaque de mimes de rues (on ne sera pas étonné d’apprendre que Burton a la phobie des clowns…) ou présentant une fausse pub bien barrée. On en pardonnait les imperfections du film, notamment quelques baisses de rythme en cours de route, ou l’interprétation d’une Kim Basinger un peu trop fade pour tenir tête au monstre Nicholson. Et puis, ne dérogeant pas à la règle qui veut qu’un bon film de super-héros doit avoir un thème musical qui en jette, Danny Elfman donnait au Caped Crusader un magnifique score gothique digne de Bernard Herrmann.

(photo Michelle Pfeiffer Catwoman)

Naturellement, qui dit succès dira « suites », et Warner n’attendit pas longtemps pour exploiter le bat-filon. Les années 1990 et sa première vague super-héroïque sera l’occasion pour Batman de se développer, avant de péricliter, virant du sérieux absolu au ratage total. Cela avait pourtant bien commencé en 1992. Ayant pris du galon et étant devenu un réalisateur de la A-List après Edward aux Mains d’Argent, Tim Burton accepta de reprendre les rênes, mais en posant ses conditions. Chose incroyable, il obtint carte blanche du studio pour faire de Batman Returns (Batman le Défi) SON film, pas celui qu’on lui imposerait. Le résultat, quoi qu’en diront certains fans du comics portés sur le pinaillage, est un petit chef-d’oeuvre de noirceur absolue, un vénéneux conte macabre dissimulé sous les atours d’une mégaproduction estivale. Batman, en retrait, assiste ici au duel à trois hivernal que se livrent l’industriel Max Schreck (Christopher Walken), mégalomane véreux cherchant à contrôler Gotham, la séduisante Catwoman, voleuse revancharde campée par l’adorable Michelle Pfeiffer, et le répugnant Pingouin (Danny DeVito), monstre difforme cherchant à reconquérir sa place dans l’élite de Gotham City. Avec Batman Returns, Burton déchaîne son imaginaire et offre au spectateur qui n’en demandait pas temps des images marquantes, souvent cauchemardesques. Des enfants sont jetés dans les égouts et kidnappés par des clowns, un criminel est brûlé vif par la Batmobile, Batman ne peut sauver une otage précipitée dans le vide, le Pingouin arrache à coups de dents le nez d’un crétin expert en marketing (l’expression des vrais sentiments de Burton vis-à-vis des cadres de la Warner, sans doute ?) et veut saillir toutes les filles à sa portée tel un Harvey Weinstein au sommet de sa carrière… Catwoman aura à jamais les traits de Michelle Pfeiffer, tellement désirable dans son justaucorps de cuir moulant, et allume carrément le bas-ventre d’un Batman qui n’en peut plus. La demoiselle aura eu, au passage, droit à une scène de résurrection par un ballet de chats des plus macabres. Envoyant magistralement paître les diktats du divertissement familial, Burton aura quand même pas mal indisposé les chefs du studio, qui prendront prétexte des résultats financiers inférieurs du film pour remercier poliment le cinéaste - pas si fâché que ça, finalement, de ne pas avoir à repasser les plats une troisième fois. Il se contentera d’un poste honorifique de producteur exécutif et de quelques idées scénaristiques prestement évacuées pour le volet suivant : Batman Forever, qui va malheureusement amorcer le déclin du personnage. Avec Joel Schumacher aux commandes, le bat-univers s’enlisera dans le mauvais goût permanent. Le réalisateur cherchait à s’éloigner de l’univers burtonien pour rendre un hommage évident à la série des années 1960. Soit, mais est-ce que cela justifiait autant d’erreurs : le découpage incompréhensible, l’agression visuelle et sonore permanente, le non-jeu de certains comédiens (Val Kilmer et Nicole Kidman) opposé au cabotinage éhonté des autres (Jim Carrey, passe encore, mais Tommy Lee Jones… ouch)… et bien sûr, comment oublier les gros plans des fessiers / tétons sur les armures de Batman et son gai compagnon Robin ? Et encore, le pire était à venir deux ans plus tard, avec cet massacre en règle intitulé Batman et Robin. L’outrage absolu aux amoureux du genre. Un recyclage fainéant du script du film précédent, servi par des comédiens partis en vrille (Arnold Schwarzenegger en Mister Freeze… re-ouch), et une direction artistique abominable. Le désastre fut tel que la franchise fut au point mort pendant quelques années, et Warner mit fin prématurément au Superman Lives que préparait Tim Burton avec Nicolas Cage, le cinéaste appréciant assez peu d’être mené en bateau dans d’interminables réunions d’exécutifs velléitaires.

(concept art Indiana Jones Jim Steranko)

Le choc des mondes

Entretemps, avant que n’arrive cette première vague d’adaptations de comics après le succès du premier Batman, le cinéma américain entamait, petit à petit, un changement de mentalité. Les américains cloisonnent moins leurs disciplines créatives ; et donc, il n’était pas rare de voir des dessinateurs réputés travailler aussi bien à la télévision ou pour le cinéma, même si c’était parfois de façon purement anecdotique. Par exemple, le « Roi » des comics, Jack Kirby, conçut le visuel d’un film jamais tourné, Lord of Light, d’après Roger Zelazny. Les storyboards et dessins préparatoires du maître serviront pour une affaire ahurissante, le sauvetage d’otages américains par la CIA en Iran en 1979 – sujet qui inspira le film Argo de Ben Affleck (…encore vous ?!) ! Le succès de Star Wars sera l’occasion d’un rapprochement d’abord timide, puis de plus en plus marqué, entre les réalisateurs et des pointures de la b.d. et de l’illustration américaine, quand le cinéma fantastique connaîtra un véritable boom durant les années 1980. On peut citer les noms de Jim Steranko (dessinateur mythique de Captain America et Nick Fury, signant les superbes dessins préparatoires des Aventuriers de l’Arche Perdue), William Stout (également engagé sur Les Aventuriers, et qui travaillera par la suite sur Men In Black ou Le Labyrinthe de Pan), Bernie Wrightson (Creepshow de George Romero, et plus tard The Mist de Frank Darabont), Mike Ploog (auteur des storyboards percutants de The Thing)… Les homologues européens de ces dessinateurs surdoués furent aussi sollicités par le 7e Art, comme Moebius (le Dune avorté de Jodorowsky, Alien, Tron ou Abyss) ou Enki Bilal (La Forteresse Noire de Michael Mann). Une tendance qui continuera par la suite avec des exemples plus récents de collaborations réussies. Matrix doit ainsi beaucoup aux incroyables concept arts de Geoff Darrow (Hard Boiled) ; le générique de Spider-Man 2, qui s’orne de superbes peintures d’Alex Ross, le Norman Rockwell des comics ; Mad Max Fury Road, développé à partir d’un story-board entièrement dessiné par Brendan McCarthy. Ce sont quelques exemples du rapprochement progressif effectué entre deux formes d’arts qui n’ont pas forcément attendu les derniers films super-héroïques pour coexister. Signalons aussi que les scénaristes américains (parmi lesquels se trouvent beaucoup de romanciers) ont pu aussi bien passer de l’écriture d’un long-métrage, ou d’une série télévisée, à un comics – voir les exemples de J. Michael Straczynski (passant de la série Babylon 5 au comics Spider-Man, avant de travailler avec Clint Eastwood sur L’Echange), Ed Brubaker (ancien scénariste de Captain America, actuellement producteur exécutif de Westworld), Jeph Loeb, Gerry Conway ou Damon Lindelof… le plus emblématique étant sans doute Joss Whedon, passant de Buffy contre les Vampires aux comics X-Men avant de triompher avec Avengers… et passé à « l’ennemi » Justice League version cinéma, dans des conditions très chaotiques.

(Barks Prize of Pizarro)

Si les années 1980 ont donc marqué le rapprochement entre les cultures comics et ciné aux USA, même si les adaptations officielles et réussies ont été rarissimes. Quelques réalisateurs, et pas des moindres, ont directement influencé les meilleurs comics, quand ceux-ci ne les ont pas eux-mêmes inspirés. Jugés inadaptables, trop complexes en termes de réalisation (et donc coûteux), les comics ont cependant trouvé peu à peu leurs équivalents sur grand écran. Evidemment, l’effet Star Wars aura convaincu les sceptiques que l’impossible était réalisable. Après tout, George Lucas lui-même avait implicitement reconnu l’influence de l’œuvre d’un pionnier du genre sur son film : Alex Raymond, le père de Flash Gordon. La Cité des Nuages de L’Empire contre-attaque est par exemple toute droite tirée des planches de ce père fondateur de la b.d. américaine. De Star Wars à Indiana Jones, il n’y a qu’un pas. Le camarade Steven Spielberg et Lucas ont lu les mêmes œuvres et vu les mêmes films quand ils étaient gosses. Ce bon vieil Indy n’a peut-être pas de superpouvoirs, mais ne partage-t-il pas avec Clark Kent/Superman une « double personnalité » ? Timide professeur à lunettes dans le civil, il se mue en aventurier intrépide cassant du Nazi et du Thug quand l’Aventure l’appelle ! Les Aventuriers de l’Arche Perdue baignait dans une culture comics et pulp indéniable, tout comme les volets suivants. Mais les influences de Spielberg allaient plutôt vers d’autres auteurs/dessinateurs. Les connaisseurs de Carl Barks, le grand dessinateur de Donald Duck et l’Oncle Picsou des comics Disney, trouveront de curieuses similarités entre l’ouverture de L’Arche Perdue et une de ses histoires, The Prize of Pizarro. Les palmipèdes de Barks, jouant les explorateurs, tombaient sur une cité perdue truffée de pièges familiers – dont un rocher gigantesque manquant de les écraser ! Coïncidence curieuse, Spielberg, qui, à l’époque de L’Arche n’avait jamais lu une seule b.d. franco-belge, faisait avec les Indiana Jones un véritable hommage inconscient aux maîtres de la Ligne Claire, Hergé (Tintin) et Edgar P. Jacobs (Blake & Mortimer). Amusez-vous à lire Le Mystère de la Grande Pyramide : un vrai serial à la Indy avant l’heure, avec pièges mortels, embûches au Caire, espions, cobras venimeux et malédictions divines, tout y est !… Spielberg, pas toujours là où on l’attend, signera d’ailleurs en pleine vague super-héroïque, une fort belle adaptation « Ligne Claire » du Secret de la Licorne d’Hergé. Un paradoxe : le cinéaste, souvent cité comme inspiration majeure des réalisateurs des plus récents films de super-héros, a certes parfois produit des adaptations de comics U.S. (Men In Black par exemple), mais s’est toujours refusé de filmer les projets qu’on lui offrait, tournant ainsi le dos à Superman, Batman ou un hypothétique Iron Man avec Tom Cruise. Ce qui ne l’empêche pas de souvent flirter consciemment avec le genre. Voir à ce titre Ready Player One, dans lequel on peut clairement reconnaître parmi les figurants des personnages iconiques de l’univers D.C. …

(Deathlok / Terminator)

D’autres de ses collègues ont plus fait que titiller le genre à leurs débuts. Grand lecteur dans sa jeunesse des comics Marvel, James Cameron s’est largement servi dans ceux-ci pour donner vie à ses visions. Peu de critiques en 1984 notèrent que Cameron avait puisé l’idée de Terminator dans un personnage issu des comics Marvel : Deathlok, créé dix ans plus tôt. Ce personnage venu d’un monde post-apocalyptique affiche un look révélateur, avec sa moitié de crâne métallique à découvert, orné d’un œil rouge familier, et se retrouvait programmé pour assassiner des cibles humaines, quand il ne traversait pas carrément le Temps pour l’une de ses missions… L’oeil rouge et le crâne métallique à découvert est aussi un attribut familier du bien-nommé Cyborg, apparu chez D.C. dans les pages des Teen Titans, quelques années avant le film de Cameron. Autre influence inconsciemment empruntée par Cameron, les X-Men et l’arc en deux épisodes Days of Future Past, due à Chris Clarement et John Byrne, trois ans avant Terminator. Là encore, des idées communes assez évidentes : un futur apocalyptique, où les machines Sentinelles asservissent les humains et exterminent les Mutants, conséquence malencontreuse de leur activation par la défense nationale américaine pour raisons de sécurité. Kitty Pryde voyageait dans le Temps pour convaincre ses amis d’empêcher un attentat politique aux conséquences désastreuses. Machines intelligentes et hors de contrôle, voyage dans le Temps, visions d’un futur concentrationnaire… le comics aura laissé des traces chez Cameron. Le succès de Terminator inspirera en retour au scénariste Chris Claremont les personnages de Rachel Summers et de Nemrod, une Sentinelle intelligente… capable de prendre apparence humaine, quelques années avant l’apparition du T-1000, bad guy mémorable de Terminator 2 ! Les transformations de ce nouveau Terminator permettront, incidemment, à Cameron de glisser d’autres références cachées aux Marvel Comics. Sous son apparence chromée « intermédiaire », le T-1000 évoque étrangement une version maléfique du Silver Surfer… Les pouvoirs métamorphiques du cyborg en métal liquide évoquent aussi, bien sûr, Mystique, l’ennemie / alliée protéiforme des X-Men. En adaptant plus tard ceux-ci au cinéma, Bryan Singer relèvera la référence dans les scènes où apparaît la mutante. Et il bouclera la boucle avec son excellente adaptation de Days of Future Past, citant délibérément l’imagerie apocalyptique des films de Cameron. Lequel ne s’est pas arrêté là, puisque d’autres références comics parsèment régulièrement ses autres films. Aliens le Retour, par exemple, nous présente la monstrueuse Reine Alien pondeuse d’œufs, qui doit moins au monstre du film original de Ridley Scott qu’aux Broods, l’équivalent des Aliens dans l’univers des X-Men version comics. True Lies, en 1994, nous présentera une agence d’espionnage d’élite et son patron râleur, borgne et fumeur de cigares campé par Charlton Heston – autrement dit, le SHIELD et Nick Fury, tout droit sortis, d’une planche de Jack Kirby !De telles déclarations d’amour cachées aux comics n’étaient pas accidentelles ; vers l’époque où il préparait Terminator 2, Cameron fut vu dans les bureaux de Marvel, discutant d’une éventuelle adaptation des X-Men, avant de croiser Stan Lee… et d’embrayer sur l’écriture d’un film Spider-Man qui ne vit jamais le jour à cause d’un imbroglio juridico-financier.

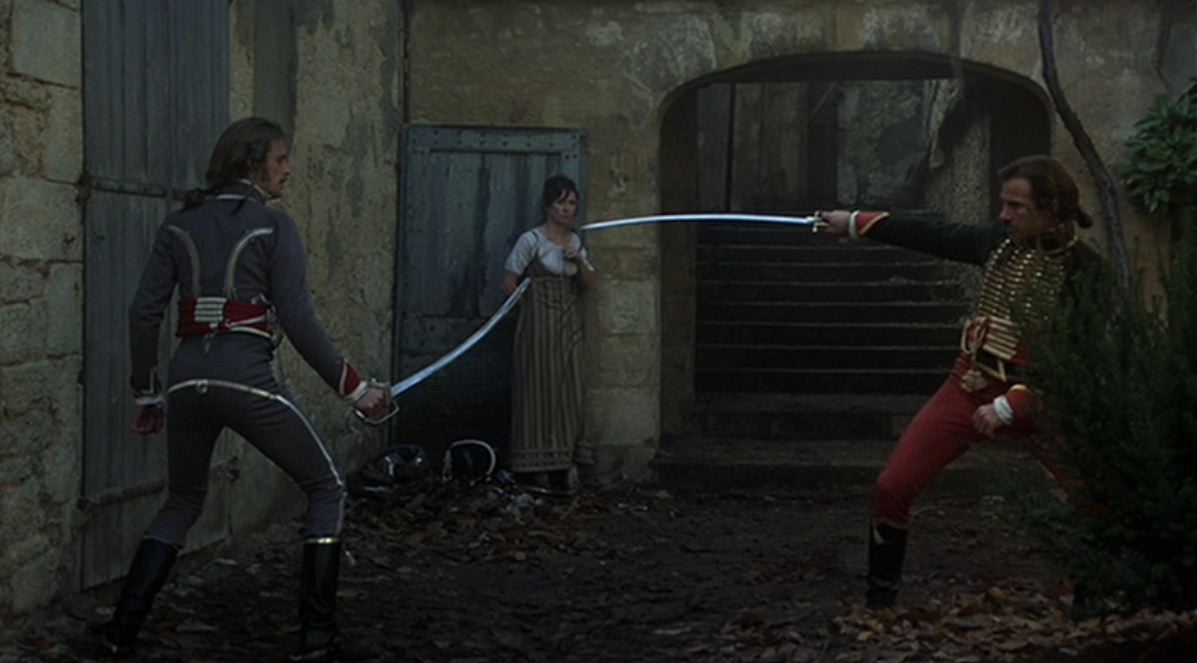

Parmi les rares réalisateurs qui, dans les années 1980, se sont risqués à faire des « comics-books movies » avec réussite, il faut citer aussi deux cas particuliers. Si l’un montrera qu’il n’est pas besoin d’aimer le genre pour livrer un de ses meilleurs fleurons, l’autre prouvera le contraire. Contrairement à ses homologues américains, le génial hollandais Paul Verhoeven n’est pas du genre à avoir des réflexes de fanboy. Quand le scénario de RoboCop lui fut proposé vers 1986, son premier réflexe fut de balancer celui-ci à la poubelle, pestant contre l’ineptie de ces super-héros robotisés subitement apparus après Terminator… Remercions l’épouse de Verhoeven d’avoir décelé dans le scénario d’Ed Neumeier et Michael Miner les prémices d’un sacré bon film ! Derrière les poncifs apparents d’un récit flirtant avec des idées trouvées dans Deathlok et Judge Dredd, Verhoeven aura livré une charge féroce contre le capitalisme reaganien écoeurant de l’époque, tout en respectant le quota de scènes d’action badass à souhait. Le tout servi par une mise en scène dynamique, et un humour noir très sanglant ! Hélas, le robot sera exploité dans des suites (malgré le nom de Frank Miller, sommité des comics, présent au générique comme scénariste), des séries et des dessins animés médiocres, victime des calculs commerciaux de dirigeants exécutifs dignes du conglomérat décrit par Verhoeven. Même la version mutilée du remake signé José Padilha ne saura retrouver la hargne du film original. Verhoeven saura être aussi virulent, avec son scénariste Ed Neumeier, dix ans plus tard, avec un Starship Troopers baignant dans la culture comics dont il se méfie pourtant. Tout le contraire d’un Sam Raimi, frais émoulu à l’époque du succès culte de son Evil Dead, dont il signa des suites truffées de références aux comics : on se souvient de l’image d’Ash (Bruce Campbell), devenant un super-héros déglingueur de démons, armé d’un shotgun et d’un bras-tronçonneuse du plus bel effet ! Fervent lecteur de comics depuis l’enfance, Raimi fut très déçu de n’avoir pas été le réalisateur choisi pour Batman en 1989. Peu lui importera, puisqu’il signera un an plus tard son film-hommage aux super-héros, autant qu’aux films de monstres gothiques : son excellent Darkman fut une belle petite surprise, avec son amour évident du genre et de ses codes. Des méchants cyniques à souhait, un héros au faciès ravagé jouant autant de sa ruse que de ses poings, une dulcinée en danger, et des idées de mise en scène « cartoonesques » à souhait, notamment une homérique poursuite du héros sur les toits, et dans les airs, parmi les buildings. Ce Darkman annonçait déjà les Spider-Man, du même Raimi, douze ans avant.

(extrait Matrix)

Années 90 : grande foire et grand changement

Le succès de Batman décida enfin, peu à peu, les studios américains d’investir dans des adaptations de comics et de bandes dessinées (pardon : là-bas, on dira plutôt graphic novels, « romans graphiques »), la prise de conscience que ce média était désormais en train d’entrer dans une phase de reconnaissance et d’acceptation. A priori, moins de méfiance (l’amélioration des techniques d’effets visuels, à l’ère de Terminator 2 et de Jurassic Park, pouvait enfin permettre de réaliser l’impossible) et de mépris de la part des producteurs envers ce type de films, encore qu’à bien y regarder de près, cette première vague d’adaptations survenues dans le sillon des films Batman était d’un niveau assez aléatoire…Exemple chez D.C. et Warner : la terrible baisse de qualité desdits films, aux opus 3 et 4, et l’annulation du Superman Lives de Tim Burton avec Nicolas Cage. Le désastre artistique, critique et public de Batman & Robin obligea le studio Warner à mettre temporairement de côté ses franchises de super-héros. Aucune réaction du côté de Marvel : la Maison des Idées avait jeté les droits d’adaptation de ses héros aux quatre vents. Les fans eurent droit à quelques films bis (le Punisher avec Dolph Lundgren ayant la réputation d’être le moins pire du lot), et Marvel se débattait avec une banqueroute qui faillit l’achever, tuant dans l’œuf les très hypothétiques projets annoncés, comme ce Docteur Strange écrit par Bob Gale, co-scénariste de Retour vers le Futur.

Du coup, les comics adaptés dans la décennie tenaient souvent de l’auberge espagnole. Premier de la liste en 1990, le Dick Tracy de Warren Beatty, jolie adaptation du strip policier de Chester Gould, que l’acteur-cinéaste portait à bout de bras depuis des années. Bénéficiant du superbe travail visuel du chef-opérateur Vittorio Storaro, et de maquillages de méchants particulièrement gratinés (Al Pacino et Dustin Hoffman, rien que ça !), le film fut toutefois desservi par la publicité faite autour de la liaison entre Beatty et Madonna. Il faudra aussi citer par la suite une véritable foire de films plus ou moins affiliés aux super-héros, à commencer par l’improbable succès des Tortues Ninja de Steve Barron ; Disney produira le sympathique Rocketeer de Joe Johnston, d’après la b.d. pulp de Dave Stevens ; The Shadow, signé Russell Mulcahy, essuiera les plâtres de la comparaison avec Batman (ironie du destin, puisque ce dernier doit énormément au Shadow, initialement un personnage créé à la radio dans les années 1930) ; The Crow d’Alex Proyas reste considéré comme une œuvre culte, baignant dans un désespoir et une violence radicales par rapport aux poncifs du genre (ceci d’autant plus que le tournage du film a été marqué par la mort accidentelle de l’acteur Brandon Lee) ; The Mask, le succès surprise de l’année 1994, grâce au numéro cinglé de Jim Carrey transformé en cartoon vivant par les ordinateurs d’ILM ; l’adaptation du mythique Judge Dredd avec Sylvester Stallone - un bide causé par le remontage/démontage en règle du film par ses producteurs ; Le Fantôme du Bengale, série B d’aventures concoctée par Simon Wincer, un semi-échec malgré un fort potentiel sympathie ; le fameux Men In Black produit par Spielberg pour Barry Sonnenfeld, festival d’humour bien servi par le duo Will Smith-Tommy Lee Jones (au total, trois films de qualité assez inégale mais agréable malgré tout). On passera vite fait sur d’autres produits absurdes sortis durant cette décennie, comme Barb Wire avec la siliconée Pamela Anderson, Tank Girl où l’on croise une Naomi Watts en période « vaches maigres » entourée d’hommes-kangourous, ou le pathétique Spawn. Cette « première première vague » fut donc assez chaotique en termes qualitatifs… avant que quelques films sortis en 1998 / 1999 viennent changer la donne pour de bon. L’effet Matrix aura servi de détonateur à la vague actuelle de films super-héroïques.

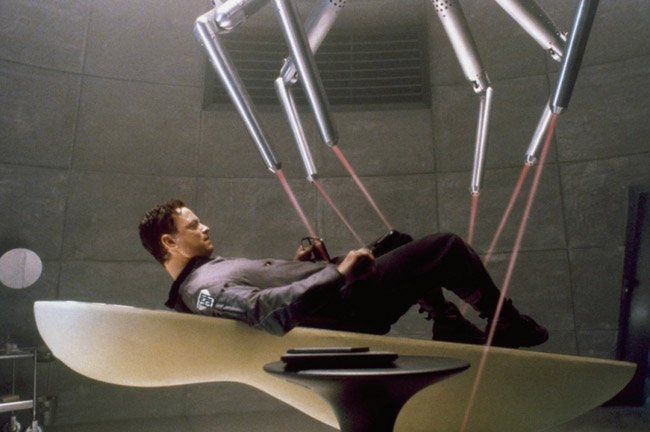

Le succès du film des frères (devenus sœurs) Wachowski, produit par Joel Silver, aura fini de déverrouiller les mentalités des studios vis-à-vis des adaptations de comics sur grand écran… en bien comme en mal. Mêlant les vertiges de Philip K. Dick, l’imagerie de James Cameron, les passages obligés des productions Joel Silver (hélicoptères, fusillades, immeubles qui explosent) et une bonne couche de films d’arts martiaux, Matrix puisait aussi directement ses racines dans la culture bédéphilique. Aussi bien japonaise qu’américaine, les frangin(e)s ne se privant pas de puiser (voler ?) directement certaines images emblématiques de la culture manga/animation nippone, à commencer par Ghost in the Shell, et à convier des artistes/dessinateurs à élaborer le visuel foisonnant du film. Il va sans dire que les tribulations virtuelles de Neo (Keanu Reeves) et ses petits camarades leur permettent, miracle de la réalité virtuelle de la Matrice oblige, d’accomplir des exploits propres à faire rêver tout lecteur de comics qui se respecte. La combinaison des effets visuels révolutionnaires à l’époque (le fameux effet « Bullet Time », depuis lors copié jusqu’à l’écoeurement) et la chorégraphie des incroyables combats réglés par Shifu Yuen Woo-Ping permettront aux Wachowski de livrer au public des séquences homériques… et vite répétées au début des années 2000 dans la subite seconde grande vague d’adaptation de bandes dessinées super-héroïques,. Le film des Wachowski aura, cela dit, cannibalisé Dark City, le film d’Alex Proyas sorti plusieurs mois auparavant… film qui racontait somme toute la même histoire – celle d’un sauveur malgré lui réalisant que l’Humanité est contrôlée par des entités « programmant » ses victimes à loisir, avant que le héros ne libère ses pouvoirs, dans un grand finale influencé là encore par les cultures manga et comics. Reconnaissons aussi que « l’effet Matrix » a quelque peu fait long feu depuis lors. Lorsqu’en 2003, Matrix Reloaded et Matrix Révolutions sortirent, l’accueil fut des plus tièdes. En quatre ans, nombres de blockbusters avaient singé à outrance les figures de style du film des Wachowskis jusqu’à la caricature. Et l’écriture de ces deux suites assez abstruses (spécialement le second volet) n’aidait guère.

(scene Blade 2)

Faites place au Daywalker

Les prouesses techniques de Matrix furent une sorte de feu vert définitif pour les studios. Finie l’époque du premier Superman, quand les équipes des effets visuels tâtonnaient pendant une année pour rendre crédible les exploits des surhommes des bandes dessinées… Et, depuis le début des années 2000, les personnages Marvel tiendront le haut du panier, rattrapant leur retard face à l’adversaire D.C., chapeauté par les studios Warner. La donne aura changé, principalement grâce à l’action d’Avi Arad, venu à la rescousse financière de Marvel, au milieu des années 1990. Le producteur (assisté notamment par Kevin Feige) mit en place Marvel Studios, la branche cinéma supervisant les adaptations des personnages créés par Stan Lee, Jack Kirby et consorts, suivant des accords financiers passés avec différents grands studios américains. Loin d’un départ en fanfare, le renouveau Marvel aura commencé timidement, dès 1998, soit en plein dans la période Matrix. Blade avec Wesley Snipes était une production assez modeste, bénéficiant du relookage en règle d’un personnage de troisième zone dans les comics, incarné par Wesley Snipes dézinguant du vampire à tout va. Monocorde mais assez efficace (notamment dans une scène marquante où le Daywalker débarque dans une rave party vampirique pour faire le ménage), le premier film posait les bases d’une esthétique au goût du jour, partagée entre les comics US et les meilleurs mangas japonais, et se reposait avant tout sur les talents d’artiste martial de son acteur vedette. Le succès entraînant les suites, on parlera surtout du second film, le plus réussi, dû à Guillermo Del Toro. Le cinéaste mexicain, entre deux projets plus personnels, accepta cette commande avec entrain. Blade 2 est sans doute l’une des suites les plus jouissives jamais tournées à ce jour. Del Toro s’amuse visiblement à créer un pur fantasme de « film geek », à la fois très premier degré et malgré tout ludique, glissant dans une trame assez basique un maximum de références propres à son univers. Arts martiaux, films de vampires de la Hammer, film de commando, imagerie de mangas, séquences gores à souhait (on n’est pas près d’oublier les attaques des monstrueux Reapers), clins d’œil à divers peintres/dessinateurs (Frank Frazzetta, Jack Kirby, Mike Mignola…), tout y passe – y compris des allusions aux cartoons de Chuck Jones, à la lucha libre et même un concours de gifles digne de Mon Nom est Personne ! Del Toro fait feu de tout bois, se servant du film comme un entraînement à son adaptation longtemps fantasmée de Hellboy – d’où la présence de Ron Perlman, inspirateur du personnage créé par Mike Mignola. Un second opus, daté de 2002, qui reste un pur bonheur de série B… contrairement au film suivant, Blade Trinity, dû au scénariste David S. Goyer. Un film dont le seul intérêt, à posteriori pour les amoureux du genre, réside dans le cabotinage de Ryan Reynolds préfigurant ses pitreries dans Deadpool. Depuis, le Daywalker a disparu de la circulation, le déclin de la carrière de Wesley Snipes, poursuivi par le fisc américain, y étant sans doute pour quelque chose. Une piètre tentative de relance en série télévisée ne suffira pas à relancer l’intérêt pour le personnage.

(extrait X-Men 2)

Mutants, et fiers de l’être

Blade était une production malgré tout mineure (en termes financiers comme en terme d’image de son héros), le « vrai » départ des héros Marvel sur grand écran se fera finalement en 2000. Au terme d’un long development hell, la 20th Century Fox donnera le feu vert à une adaptation live des X-Men. Les héros mutants de Marvel, immensément populaires auprès de leur lectorat, n’étaient pourtant pas a priori les personnages les plus faciles à adapter. Loin de se limiter à de simples bastons entre surhommes en collants, les X-Men parlaient aussi à leurs lecteurs de thèmes adultes, centrés surtout sur les notions de différence (ethnique, culturelle, religieuse, sexuelle, etc.) et s’attaquaient frontalement au racisme et à l’intolérance. Un arrière-plan politique progressiste que l’on pouvait craindre de voir disparaître dans une adaptation cinéma formatée pour tous les publics. Heureusement, il n’en fut rien dans le film original. A la barre de la production, une vieille connaissance : Richard Donner, Mr. Superman, et son épouse Lauren Shuler-Donner, qui a supervisé le développement de chaque film de l’univers X. Pour donner corps et crédibilité à ce petit monde, ils eurent le nez creux en contactant Bryan Singer. Novice en matière de blockbusters estivaux, ignorant tout du comics, Singer savait créer une ambiance et était de surcroît un excellent directeur d’acteurs en groupe, comme on a pu le constater avec Usual Suspects. De fait, le cinéaste a su s’emparer de la commande, comprenant très bien les dilemmes des héros mutants stigmatisés pour leurs différences. Un thème qui ne lui est pas étranger ; juif et homosexuel dans un pays influencé par une culture essentiellement protestante et puritaine, Singer a bien vu en Wolverine, Magnéto et compagnie des personnages marginalisés le renvoyant à son propre parcours. A ce titre, la scène de X-Men 2 où le jeune Iceberg fait son « coming out » mutant face à ses parents déboussolés est clairement autobiographique pour Singer.

La franchise X-Men au cinéma est l’exemple parfait pour illustrer les rapports compliqués qui existent, aux USA, entre les cinéastes et le système des studios. Bryan Singer s’appropria un genre qu’il ne maîtrisait pas a priori, et sut s’y investir en trouvant un bon équilibre entre ses exigences personnelles, l’attente des fans du genre et la pression du studio Fox ; à savoir : livrer de solides blockbusters qui ne sacrifient pas les personnages et l’histoire au détriment de l’emballage « effets spéciaux/explosions ». Les deux premiers X-Men sont des modèles de présentation des personnages, plongés dans un univers réaliste. Voir par exemple la scène d’ouverture montrant les origines de Magnéto, liée au pire crime jamais commis par des humains : la Shoah, et Auschwitz, où le jeune mutant juif tente vainement de sauver ses parents emmenés dans les chambres à gaz… Violent, perturbant, ce moment sobrement mis en scène par Singer donne à Magnéto une explication cohérente de son attitude contre d’autres humains voyant les Mutants comme une autre « espèce » à annihiler, et fait du personnage un super-vilain aux motivations autrement plus fortes qu’une simple envie de dominer le monde. Même son de cloche quand Singer repense le personnage de Malicia, montrée comme une adolescente terrorisée à juste titre par ses pouvoirs survenus en pleine découverte de sa sexualité. Quand à l’emblématique Wolverine, qui révéla le talent de l’australien Hugh Jackman, Singer lui donne en quelques plans l’aura emblématique du Clint Eastwood des années 1960-70, à savoir un solitaire rongé par sa propre violence et qui se trouve un rôle de protecteur d’une famille atypique (penser notamment à Josey Wales Hors-la-Loi). Les rapports psychologiques solidement établis par Singer n’empêchent pas celui-ci de livrer les morceaux de bravoure attendus : les affrontements explosifs où nos chers Mutants font la démonstration de leurs impressionnants pouvoirs. Si le premier film était encore très sobre, un X-Men 2 montrera la maîtrise de Singer en la matière.

(extrait Logan)

Malheureusement, la saga connaîtra une grave baisse de qualité liée au départ de Singer en 2005 ; excédé par l’ingérence permanente du patron de la Fox Tom Rothman, Singer accepta l’offre de DC/Warner de filmer Superman Returns, en hommage au film de Donner qu’il adore. Une trahison aux yeux de Rothman, qui poussera la date de sortie de X-Men III (L’Affrontement Final) en 2006, pour faire barrage à la sortie du Superman de Singer, sans même avoir un scénario finalisé… Décision aberrante, et résultat inévitable : le résultat final, commis par le tâcheron Brett Ratner, sentira le bâclage et le je-m’en-foutisme intégral. Même scénario ou presque, trois ans plus tard, quand le même Rothman donnera le feu vert à X-Men Origines : Wolverine, censé nous éclairer sur le passé de Logan. Hugh Jackman a beau se démener comme un beau diable pour apporter un peu de complexité à son personnage, le scénario boit tellement la tasse dès le début (le trauma d’origine du personnage est expédié par-dessus bord avec un mépris assez sidérant) que le film s’enlise illico. Le fait qu’il maltraite aussi des personnages emblématiques (Gambit et Deadpool en tête) n’arrange vraiment rien. Ces deux ratages en règle, décidés par des chefs de studio motivés par la seule rentabilité, sont des exemples assez éloquents des limites du système hollywoodien actuel. Heureusement, la suite semble avoir prouvé (pour le moment, en tout cas) que les choses s’améliorent. Le retour de Singer sur la franchise, d’abord comme producteur puis comme réalisateur, a ramené les Mutants dans le droit chemin : X-Men First Class (X-Men : Le Commencement, 2011) réalisé par Matthew Vaughn, puis X-Men Days of Future Past et X-Men Apocalypse, dûs à Singer, ont été dans l’ensemble des réussites, réécrivant sous l’angle de la préquelle l’ensemble de la saga. Principal facteur de ce renouveau, l’excellente interprétation de personnages familiers rajeunis pour l’occasion : James McAvoy en professeur Xavier, Jennifer Lawrence en Mystique et surtout Michael Fassbender qui s’approprie le personnage de Magnéto avec le charisme monstrueux qu’on lui connaît. Bien entendu, le succès de ces personnages ne se dément pas, et l’exemple Disney/Marvel pousse la Fox à développer des films « standalone » autour des Mutants les plus populaires. L’exercice n’est pourtant pas simple, comme on l’a vu avec Wolverine. Le mutant griffu eu droit à de nouvelles aventures, bien plus réussies. Bonne idée d’avoir amené James Mangold, solide réalisateur et excellent directeur d’acteurs (CopLand, Walk the Line), à la mise en scène de The Wolverine (2013) et surtout du magnifique Logan. Si le premier a encore quelques défauts évidents (notamment un climax cliché), il a aussi des fulgurances appréciables, dues à des influences aussi diverses que le Yakuza de Sydney Pollack, Le Château de l’Araignée de Kurosawa, et le cinéma d’Eastwood. Quant au second, c’est un véritable western post-apocalyptique que concocte un Mangold ne cachant pas ses références aux bons vieux classiques (Shane / L’Homme des Vallées Perdues) aussi bien qu’à Mad Max, Impitoyable ou Les Fils de l’Homme. D’une violence et d’une noirceur assumées, Logan est un départ en beauté pour Jackman qui aura campé le personnage pendant plus de seize ans. A l’extrême opposé de la noirceur de Logan, il faut mentionner les pitreries de Deadpool, sorti en 2016. Electron libre de l’univers Marvel, le Mercenaire avec une Grande Gueule a enfin eu son film, dans des circonstances assez curieuses. Dépité par le traitement calamiteux du personnage dans X-Men Origines : Wolverine, Ryan Reynolds accepta de tourner une bande démo d’effets visuels et de cascades en 2012, un « mini-film » respectant cette fois le code vestimentaire et les blagues du personnage. Succès foudroyant sur la Toile, le petit film de cinq minutes convainquit les cadres de la Fox de donner au personnage son long-métrage !… Soyons honnêtes, qualifier le film de réussite du genre est sans doute très excessif, mais il colle finalement assez bien au personnage, son humour au ras du slip et son besoin permanent de briser le 4ème Mur (rappelons que Deadpool est le seul super-héros de Marvel à être conscient d’être un personnage de fiction, et ne se prive jamais de le faire savoir). Déjà ça de pris dans un film qui colle indirectement à l’univers des X-Men, via les blagues à destination de Wolverine, et la confrontation digne des Monty Python avec Colossus. L’inévitable suite est dans les starting-blocks, en attendant que la Fox ne capitalise sur d’autres titres « X » (New Mutants en tête), avant que le rachat d’actions du studio par Disney ne vienne bouleverser la donne… et laisser deviner que Wolverine, Deadpool et compagnie réapparaîtront dans quelques années dans les films du MCU. De quoi donner de bonnes migraines aux futurs scénaristes chargé de « raccorder » les franchises mutantes de la Fox aux films de leurs rivaux au box-office.

(extrait Spider-Man 2)

Just keep spinning

Retour en 2002, avec les débuts sur grand écran du plus emblématique des héros de Marvel. Après avoir longtemps joué les arlésiennes, Peter Parker, l’incroyable Spider-Man, prit enfin vie sur grand écran. Heureuse pioche pour les producteurs Avi Arad et Laura Ziskin, et le studio Sony/Columbia Pictures : Sam Raimi fut le réalisateur choisi pour ce qui reste l’une des trilogies super-héroïques de référence des années 2000 (oui, j’assume et j’inclus aussi là-dedans le troisième film détesté par beaucoup). En orientant l’histoire de son héros sur son évolution dans l’âge adulte (de la dernière année de lycée au premier boulot), intégrant les codes délibérément « soap opera » de la b.d. de Stan Lee et Steve Ditko à une mise en scène ultra-dynamique, Raimi avait su trouver l’alliage quasi parfait. On y bascule constamment entre drame (le passage obligé de la mort de l’Oncle Ben, élément fondateur de la personnalité tourmentée de notre héros) et comédie (voire notamment les apparitions de Bruce Campbell dans des rôles différents à chaque film), et le spectaculaire est au rendez-vous. Des séquences littéralement infaisables une décennie plus tôt : Spidey virevolte comme jamais entre les buildings dans des plans-séquences boostés aux amphétamines, et affronte des vilains particulièrement réussis… enfin, à une exception près ! Raimi soignera particulièrement la personnalité des adversaires du Tisseur, n’hésitant pas à revisiter sa propre filmographie au passage - Evil Dead 2, notamment, qui se rappelle à notre bon souvenir quand Norman Osborn (Willem Dafoe) fait face à son double maléfique, le Green Goblin, tapi dans un miroir ; ou encore la brutale réanimation des tentacules de Docteur Octopus (Alfred Molina) décimant les chirurgiens à l’hôpital… On aura une tendresse particulière pour le Sandman (Thomas Haden Church), meilleur élément du troisième film, notamment cette superbe séquence muette de résurrection où le personnage, transformé en colosse friable, se raccroche au souvenir de sa fille malade. La preuve que, utilisés à bon escient, les CGI peuvent offrir de vrais moments de poésie. Dans l’ensemble, donc, cette trilogie laissera d’excellents souvenirs, le récit se reposant sur le développement du triangle amoureux compliqué formé par Peter, Mary Jane et Harry. Ne pas oublier de saluer l’implication et l’attachement de leurs interprètes respectifs : Tobey Maguire, Kirsten Dunst et James Franco, qui ont su trouver le ton juste pour donner vie à ces personnages. Un léger bémol, toutefois, avec un Spider-Man 3 alourdi par une sous-intrigue encombrante autour du symbiote, du costume noir et de Venom… Le film a pourtant ses moments de grâce, mais on ne sera pas surpris d’apprendre que Raimi, qui n’a jamais apprécié ce personnage, s’est senti obligé de céder au fan-service imposé par les producteurs. En dépit de cette sortie de route (très embarrassante quand Peter se transforme en emo gothique à mèche…), le film se rattrape au final sur une note douce-amère assez audacieuse dans un film de ce genre. Le réalisateur partira sur d’autres projets, ayant senti que sa version de Spider-Man n’avait pas besoin d’un quatrième opus. La (Spider)manne financière continuera cependant, sans lui, mais, au vu des récents avatars du Tisseur sur grand écran, on se dira que Spidey, sans Raimi aux commandes, n’est plus tout à fait Spidey…

Dix ans seulement après la sortie du premier film, Sony/Columbia effectuera l’obligatoire reboot de service, titré The Amazing Spider-Man, dû à Marc Webb (un nom prédestiné), avec Andrew Garfield reprenant le rôle de Peter, la dulcinée étant cette fois la blonde Gwen, campée ici par la piquante Emma Stone. Rien de négatif à dire sur ce film, qui bénéficie du capital sympathie de ses deux jeunes acteurs (tombés amoureux pour de bon sur le tournage), et qui est consciencieusement fait de bout en bout. Le Peter Parker version Garfield est moins fragile et névrosé, plus « à la cool » que la version Maguire, et on sent que le réalisateur tente une version légèrement plus sombre de l’histoire originale, insistant sur le mystère de la disparition des parents de Peter Parker. Pour autant, le film procure un effet « Jour Sans Fin » des plus curieux, où le spectateur a l’impression de revivre, avec quelques modifications de noms et de personnages, le film original de Sam Raimi. De quoi se poser des questions, finalement, sur l’utilité de ce reboot souvent agréable mais pas transcendant… et en tout cas plus regardable que sa suite, The Amazing Spider-Man 2, répétant les mêmes erreurs de Spider-Man 3, en pire. L’exemple même du film à très gros budget victime de surcharge pondérale narrative, le scénario écrasant la relation Peter/Gwen (jusqu’au dénouement tragique bien connu des amoureux du comics) sous des raccourcis narratifs peu emballants, et un excès de super-vilains. Webb subit le même traitement que Raimi et dut se débattre avec les directives du studio annonçant sans modestie que cette suite devait dépasser le milliard de dollars de recettes, pour lancer des films dérivés liés à l’univers du Tisseur… Une absence totale de modestie dans l’intention que cette suite bancale n’arrivera pas à effacer. L’accueil mitigé du film mettra fin prématurément à la version Webb-Garfield de Spider-Man. Et placera Disney/Marvel en position de force pour récupérer le personnage afin de l’intégrer à l’univers MCU (Marvel Cinematic Universe), popularisé par les personnages d’Avengers. Pas sûr que le Tisseur y ait gagné au change, pour l’instant…

Avec son apparition au milieu de Captain America : Civil War, voilà donc Spider-Man ramené à son âge d’origine dans le comics : 15 ans, et toutes ses dents ! Le jeune Tom Holland, aux faux airs de Michael J. Fox, petit et nerveux, campe un Peter Parker hyperactif, branché sur les réseaux sociaux, naïf à l’excès. Le voilà recruté par Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr.), qui se cherche des alliés dans sa dispute contre Steve Rogers / Captain America (Chris Evans), au sujet du Soldat de l’Hiver… Spidey débarque donc au beau milieu d’une bataille épique dans un aéroport entre collègues Avengers rejoignant l’un ou l’autre des deux leaders ; quant à savoir pourquoi il le fait, hé bien… lui-même ne le sait pas vraiment ! La séquence, aussi jouissive soit-elle, n’est finalement qu’un prétexte à une bonne baston entre surhommes, et pas question d’aller chercher plus loin… Le film se terminant sur une scène post-générique annonçant clairement le lancement d’une nouvelle saga arachnéenne, placée sous le patronnage d’Iron Man en mentor/mécène fournisseur d’un costume multifonctions pour Peter. Spider-Man : Homecoming, signé Jon Watts, confirme le « recadrage » du personnage en mode « copain des ados », sans pour autant rassurer. Pas la faute, certes de Tom Holland, qui s’amuse bien dans le rôle principal. Tout comme Michael Keaton, l’ancien Batman de Tim Burton assurant comme le pro qu’il est le rôle du méchant Vautour… le problème, c’est que ce film manque d’âme. Comme elle paraît déjà loin, la trilogie de Sam Raimi, où le héros faisait face à ses problèmes, en adulte maladroit certes, mais quand même en adulte ! Ici, Spidey peut toujours se reposer sur les gadgets que lui a fourni « Tonton » Iron Man pour se tirer d’affaire, et Dieu sait qu’il se ridiculise souvent dans ce film… Le principal souci du film, c’est surtout qu’il semble avoir été calculé en permanence par le service marketing de Disney. Le film se permet ainsi un énorme placement de produit des jouets Star Wars, désormais propriété du studio Disney qui produit les films du MCU… Difficile, donc, d’être touché par cette nouvelle version des exploits du Tisseur qui peine à se trouver une nouvelle identité à part dans l’univers Marvel. Et qui risque de se retrouver en porte-à-faux avec de futures productions Sony/Columbia basées sur des personnages qui lui sont liés (Venom avec Tom Hardy, Black Cat et Silver Sable, l’arlésienne des Sinistres Six…). Spider-Man, personnage iconique de l’univers Marvel s’il en est, cherche encore sa place.

(photo, au choix – Daredevil, Hulk 2003, FF…)

Le Cimetière des Légendes

Faire un bon film n’est pas une science exacte, et adapter un comics à succès en film à succès l’est encore moins. La réussite des premières versions des X-Men et de Spider-Man a malheureusement généré un réflexe quasi mécanique, chez les patrons des studios, de vouloir adapter tout et n’importe quoi sans forcément comprendre le matériel de base. La décennie 2000 a comporté son lot de films sinistrés à des degrés divers, aussi bien chez Marvel que chez D.C. Les amateurs du genre auront eu largement l’occasion de cracher leur colère devant la plupart de ces œuvres très regrettables. Prenez Daredevil par exemple ; s’il fait actuellement l’objet d’une remarquable série diffusée sur Netflix, le justicier de Hell’s Kitchen aura d’abord été l’objet d’une médiocre adaptation filmée, en 2003, par le tâcheron Mark Steven Johnson. L’intrigue empile des personnages emblématiques (Elektra, le Caïd et Bullseye) sans leur donner de vraie substance, les dialogues sont clichés au possible, les acteurs dans l’ensemble assez mal choisis (à l’exception du regretté Michael Clarke Duncan) ou surjouent (Colin Farrell en Bullseye tueur de grand-mère…), sans compter ses effets de style qui sonnent creux… Le film comporte son lot de scènes absurdes au-delà de l’acceptable, notamment ce moment où Matt/Daredevil et Elektra se la jouent Matrix au grand jour, dans une cour d’immeuble, devant des témoins qui ne s’étonnent pas du tout de voir un aveugle jouer les ninjas ! Pas découragés, malgré des critiques désastreuses et un box-office mitigé, les producteurs remirent le couvert avec un Elektra ayant vite sombré dans l’oubli.

2003 vit aussi la sortie du premier long-métrage consacré à Hulk, bien avant qu’il ne rejoigne l’univers partagé du MCU. Une adaptation qui divise, pour tout dire. Hulk fut produit sous l’égide du studio Universal afin de rivaliser avec les films X-Men et Spider-Man, propriété des majors rivales, et a priori, tout semblait bien parti pour une adaptation de qualité de l’univers du Titan Vert et de son alter ego, le chétif Docteur Bruce Banner. Acteurs solides (Eric Bana, Jennifer Connelly, Nick Nolte, Sam Elliott), musique grandiose de Danny Elfman, effets spéciaux visuels de Dennis Murren du studio ILM (l’homme de Terminator 2 et Jurassic Park, respect), et aux commandes, un cinéaste prestigieux : Ang Lee, tout juste auréolé du succès de Tigre et Dragon. Le choix du studio d’engager Ang Lee, réellement motivé par l’envie de faire un film crédible autour de Hulk, n’était pas plus discutable que ceux de la Fox avec Bryan Singer ou de Sony avec Sam Raimi. Le résultat fut pourtant décevant. L’origin story de Hulk a beau être expliquée en détail par le récit des traumatismes du pauvre Bruce Banner, victime des abus de pouvoir de son paternel instable, elle ne captive pas. Ang Lee a-t-il vraiment pu faire le film qu’il voulait ? Pas sûr. En tout cas, les problèmes rencontrés dans Hulk sont légion. Le jeu des comédiens est passable, mention spéciale à un Nick Nolte en roue libre ; le look du Hulk en images de synthèse est encore trop « synthétique » pour convaincre ; certains morceaux de bravoure annoncés virent au n’importe quoi (Hulk affronte un caniche géant mutant !). Et le style du film laisse songeur… Hulk s’arrêtant au milieu de sa fuite dans le désert pour contempler du lichen : poésie, ou fumisterie ? Plus agaçant, ces séquences « pop art » choisies par Ang Lee pour tenter de retranscrire l’esprit du comics, tombent à l’eau systématiquement : freeze frames abusifs, scènes en écran divisé… des gadgets intrusifs qui ne cessent de faire décrocher le spectateur et lui rappeler qu’il est devant un film, au lieu de l’immerger. On se consolera comme on peut devant les thématiques psychologiques du film (malheureusement noyées dans des tonnes de dialogues d’exposition), ou les destructions attendues sur le passage du colosse furieux. Pas de quoi, au final, faire un bon film. Hulk devra patienter pour « smasher » à nouveau…

On continuera rapidement l’évocation de ces adaptations boiteuses qui pullulèrent au milieu des années 2000, chez les personnages Marvel. Une pensée émue pour le Punisher, le vigilante à tendance psychopathe, anti-héros urbain par excellence, deux fois sinistrée par des adaptations médiocres. A vrai dire, vouloir faire un film rassembleur autour du personnage d’un comics réputé pour son extrême violence n’était sans doute pas une bonne idée. Ni Punisher (2004), version édulcorée du personnage joué par Thomas Jane, ni Punisher War Zone (2008), plus proche du comics, ici incarné par Ray Stevenson, n’ont laissé de traces notables. Il faudra attendre la seconde saison de la récente série tv Daredevil pour voir un Punisher marquant, ici incarné par l’impressionnant Jon Bernthal, qui va rempiler dans sa propre série. A l’extrême opposé de l’univers noir de noir de Frank Castle dans la galaxie Marvel, les Quatre Fantastiques auront aussi connu de sacrées avanies. Sur grand écran, Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm (alias Mister Fantastic, La Femme Invisible, La Torche Humaine et La Chose) auront été salement malmenés… Triste ironie du sort pour ces personnages qui ont pourtant été les piliers de l’Univers Marvel à leurs débuts. Purs produits des années 60 marqués par la conquête spatiale, et qui apportaient avec eux un certain optimisme lié à la science et l’exploration, les FF feront naufrage au cinéma. Un premier film sorti en 2005 sera à peine le plus regardable du lot : nos héros donnent l’impression d’être dans coincés un sitcom à la Friends… Impression confirmée deux ans plus tard par une séquelle navrante, même pas sauvé par le mythique Silver Surfer de passage sur notre Terre. Pas découragé par les mauvaises critiques et le box-office tiédasse de ces deux œuvres, le studio Fox lancera un reboot en 2015, Fantastic Four qui fut effectivement un fantastique four… Pauvres FF ! Leur titre déjà rayé des ventes de comics, Reed, Sue, Johnny et Ben, ainsi que leur vieil ennemi le Docteur Fatalis, semblent s’être perdus dans la Zone Négative. Sans doute les reverra-t-on un jour, possiblement « raccordés » dans le MCU de Marvel/Disney ? Encore faut-il que les amoureux de la b.d. d’origine manifestent l’envie de les revoir. Une pensée aussi pour un acteur qui adore sincèrement les comics depuis l’enfance : Nicolas Cage, qui changea son célèbre nom de famille (Coppola) pour un nom de scène inspiré par le super-héros black Luke Cage, et qui a aussi très sérieusement baptisé son fils du prénom de Kal-El (cet homme est fou !!). Frustré de n’avoir pas pu jouer Superman pour Tim Burton, recalé aux castings de Spider-Man (il faillit jouer Norman Osborn, le Green Goblin) et d’Iron Man, Cage fit des pieds et des mains pour enfin incarner un super-héros. Ce fut chose faite en 2007 avec Ghost Rider. Pas de chance, le film fut confié au récidiviste Mark Steven Johnson, celui-là même qui coula Daredevil… D’une platitude à peine sauvée par quelques money shots assurés par l’équipe des effets visuels, le film est cependant plus regardable qu’une suite à la réputation calamiteuse, Ghost Rider : L’Esprit de Vengeance, sans doute tournée en Bulgarie avec le budget pause café d’Avengers… Dur pour Cage, qui s’en sortira beaucoup mieux dans son rôle de Big Daddy dans le décapant Kick-Ass de Matthew Vaughn, relecture iconoclaste des films du genre.

Dans la catégorie « films sinistrés », les héros Marvel ne sont pas les seuls à avoir leurs canards boiteux (non, pas Howard !). Chez D.C. / Warner, on aura beau jeu de se cacher derrière la trilogie Batman version Christopher Nolan, la boutique cache mal quelques beaux ratages en bonne et due forme… Mention spéciale au Catwoman de 2004, réalisée par le français Pitof, et qui vaudra à Halle Berry un Razzie Award. Une aberration filmique, née des cendres d’un ancien projet de Tim Burton pour Michelle Pfeiffer, où la seule chose marquante est l’abominable costume de série Z porté par la belle comédienne… Cela dit, l’actrice assuma le ratage du film en acceptant le Razzie en question, une certaine forme de courage qui mérite d’être salué. Mentionnons aussi Jonah Hex, sorti en 2010, western surnaturel indirectement lié aux super-héros DC ; un casting correct (Josh Brolin, John Malkovich, Megan Fox, Michael Fassbender, Michael Shannon) ne suffit pas à susciter l’intérêt. Pas plus que le tardif Green Lantern de Martin Campbell, sorti en 2011 ; une superproduction étiquetée à 200 millions de dollars, tout de même, censée faire barrage aux films de la Phase Un de Marvel (Thor et Captain America premiers du nom) et qui se prendra un méchant vent de la part des critiques et du public. Le respect du comics d’origine n’est pas ici en soi une garantie de succès immédiat ; il faut avouer que le visuel fluo du film brûle les yeux des spectateurs, et les vannes de Ryan Reynolds, toujours en mode « Deadpool », ne prennent pas. De cette courte flopée de films oscillant entre le nanar et le film quelconque, émerge le cas particulier du Superman Returns de Bryan Singer, daté de 2006. Le réalisateur des X-Men avait cru bon de passer à l’ennemi, l’occasion étant trop belle pour lui de rendre hommage au(x) film(s) de Richard Donner. Pas désagréable, sa version possède quand même quelques jolis morceaux de bravoure, aidés par une ambiance visuelle impeccables ; elle souffre cependant d’un statut bâtard. Coincé entre l’hommage, la suite directe cherchant à effacer les opus 3 et 4 de la période Christopher Reeve, et l’obligation du reboot, le film de Singer se retrouve assis entre plusieurs chaises sans donner l’impression de choisir une direction précise. Au point de s’embourber dans une intrigue franchement ennuyeuse autour du fils de Kal-El et Lois Lane… Pour un film budgeté à 209 millions de dollars, ramener toute l’histoire du Man of Steel à une simple affaire de reconnaissance de paternité, c’est un peu cher payé, non ? Qui plus est, les rappels constants du film de Donner (l’utilisation des scènes tournées par Marlon Brando, la musique de John Williams) sont loin d’avoir la force de ce dernier. Quant à l’interprétation, elle est très mitigée. Brandon Routh, inexpressif, beaucoup trop fluet pour être crédible en Superman, arrive tout juste à imiter Christopher Reeve en Clark Kent, sans plus. Et son entente avec Kate Bosworth (trop jeune en Lois Lane) à l’écran est franchement quelconque. Une erreur qui coûte cher, surtout quand on a en face de soi un Lex Luthor incarné par Kevin Spacey qui en rajoute avec délices dans le registre « fourbe et irresponsable » (c’était avant qu’on ne réalise que le grand acteur était, dans la vraie vie, un vrai vilain pour d’autres raisons…). L’ensemble de ces quelques plantages de films sortis sous la bannière DC / Warner laisse songeur quand à la gestion des décisionnaires du studio, face à la déferlante adverse. Surtout quand on leur ajoutera la terrible frustration de l’annulation pure et simple du Justice League Mortal que devait réaliser George « Mad Max » Miller… Bon sang, comment les exécutifs de Warner ont-ils pu laisser passer une occasion pareille ? L’annonce d’une Justice League – soit Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern et leurs copains – par le père spirituel du Road Warrior aurait valu un triomphe garanti sur mesure, précédant le carton d’Avengers de quelques années. Au lieu de quoi les décisionnaires de Warner préfèreront investir dans Green Lantern, ou plus récemment dans Suicide Squad ou une Justice League toujours plombée par de mauvaises décisions internes. Il y a de quoi rager…

(scene Avengers)

Vengeurs, Rassemblement !

La fin des années 2000 verra un grand bouleversement de la Force au sein de l’industrie hollywoodienne. Un changement opéré sous la férule du producteur Kevin Feige, ancien associé d’Avi Arad, ayant fait partie du staff de production de Disney, et qui reprit en main les droits d’exploitation de divers personnages Marvel dispersés aux quatre vents, avec l’idée d’élaborer un projet assez fou : créer un univers partagé, à l’instar des comics, où chaque personnage pourra avoir ses propres aventures en solitaire avant de rejoindre un grand film d’équipe, selon une stratégie de production solidement encadrée. Quoi de mieux que de rassembler petit à petit les futurs Avengers (ou Vengeurs, pour les nostalgiques francophiles) en différentes « phases » de lancement ? Voilà dix ans que l’idée aura été lancée, avec succès. A la sortie d’Iron Man de Jon Favreau en 2008, les irréductibles guetteurs de scènes post-générique de fin ont été récompensés : Nick Fury, Colonel du SHIELD (Samuel L. Jackson) apparaissait pour parler à Tony Stark (Robert Downey Jr.) du mystérieux « Projet Initiative Avengers ». L’annonce tenait apparemment du gag pour initiés, elle aura cependant fait l’effet d’une véritable bombe à retardement. Quatre ans et cinq films plus tard, Avengers pulvérisait les records au box-office mondial. La stratégie de fidélisation des fans orchestrée par Feige, rassemblant bientôt les franchises sous l’égide Marvel/Disney (les films de la première vague étant des coproductions opérées avec Paramount ou Universal) aura été payante à long terme. Le Marvel Cinematic Universe (MCU) était lancé.